Les Tambours

Instruments de musique formés d'une caisse cylindrique sur laquelle on tape avec des baguettes.

On distingue les tambours par la forme de leur fût : en tonneau, en sablier, en calice, sur cadre, à fente, à friction etc. Les fûts peuvent être en bois, en métal ou en céramique. La membrane, généralement une peau de chèvre, d'agneau, de vache, de poisson ou de reptile, mais parfois en matière synthétique, est fixée à la caisse au moyen de clous, de colle, de boutons, de pinces, d'un laçage ou d'une corde recouvrant les bords de la peau tout autour de la caisse. Les tambours d'orchestre occidentaux sont généralement pourvus de deux colliers — un pour chaque membrane — autour desquels sont enroulés les bords de la peau. Serrés l'un contre l'autre, ces deux colliers maintiennent la membrane tendue. Sur les tambours modernes, on préfère avoir recours à des vis de tension fixées au collier supérieur. Il y a parfois un timbre à l'arrière de la membrane que l'on peut mettre ou enlever à volonté.

On distingue aussi les tambours par leur jeu et leur contexte de jeu. Frappés à la main, à la baguette, aux balais, horizontalement, verticalement, etc. Presque partout, les tambours revêtent un caractère officiel, cérémonial, sacré ou symbolique. Dans certains pays d'Afrique, ils symbolisent et protègent la royauté tribale et sont souvent placés dans des lieux sacrés. Dans toute l'Asie centrale, en Sibérie, et dans certaines tribus indigènes d'Amérique du Nord, les tambours sur cadre peu profonds, à une ou deux membranes, sont utilisés comme objets rituels.

En Europe, la notation musicale apparut au VIIIème siècle. Les "neumes", rudimentaires, ne permettaient pas la notation du rythme. Les premiers systèmes de portées à une ligne apparaissent à la fin du premier millénaire, s'enrichissent graduellement de lignes jusqu'au milieu du XIème siècle, où Guy d'Arezzo invente le système qui restera une référence jusqu'au XVIème siècle. Mais la notation du rythme n'apparaît qu'au XIII° siècle. D'ailleurs, le tambour, ou "Tabour" , "Tabur" ou "Tabor", tel qu'il est nommé dans les textes de l'époque, ne semble introduit en France qu'au XIVème siècle, en provenance du Moyen-Orient des Sarrazins.

Le tambour militaire n'apparaît qu'encore plus tard, propagé semble-t-il par les armées suisses qui se mettent au service des armées de toute l'Europe...

|

|

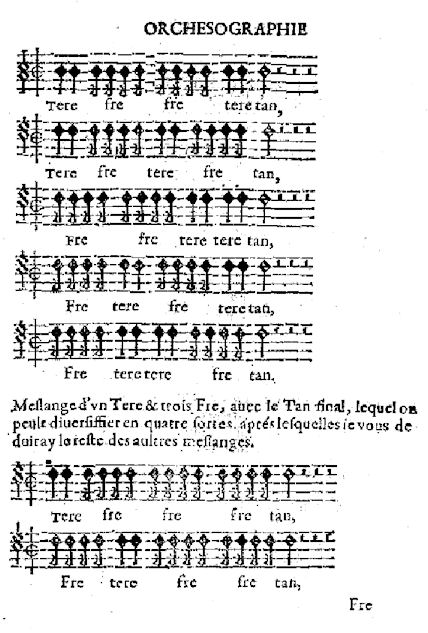

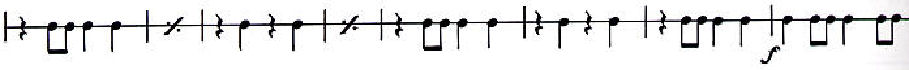

Les premières partitions de tambour connues en France datent de 1588. Elles figurent sous le nom de "tabulatures" dans un livre nommé l'Orchésographie, publié à Langres par Thoinot Arbeau, anagramme de Jehan Tabourot (1520-1595, chanoine de la cathédrale de Langres). Ce livre, écrit sous la forme d'un dialogue entre deux personnages, l'un posant des questions et l'autre y répondant, rappelle des bases de solfège en adaptant une onomatopée à chaque durée de note: "pendant le temps d'une blanche, on en peult battre deux noires ou quatre crochues: et pour le mieulx remarquer appellons le son d'une minime blanche qui se faict par un coup de baston appellons le dis je Tan, ou Plan. Et le son de deux minimes noires, qui se faict par deux coups de bastons appellons le Tere, et le son de 4 crochues qui se faict par 4 coups de bastons Fre". Puis, s'il décrit essentiellement la "Dance récréative" de l'époque (Branles, Voltes et autres Gaillardes...), il parle aussi de "Dance guerrière". Et apparaît là un calcul tout à fait mathématique de la marche au pas et de la relation des distances parcourues et des coups de tambour: "Pendant le son et battement de ces cinq blanches et trois souspirs le soldat faict une passée, c'est a dire, il passe et extend ses deux jambes tellement que sur la premiere notte, il pose et assiet son pied gaulche, et durant les trois aultres nottes, il lève le pied droict, pour le poser et asseoir sur la cinquieme notte, et durant les trois souspirs qui equipolent a trois nottes, il releve son pied gaulche pour recommencer une aultre passée comme auparavant: Et ainsi consequemment tant que le chemin dure en sorte qu'en deux mil cinq cents battements de tambour le soldat marche la longueur d'une lieue." L'Orchésographie donne aussi la notation de deux batteries appelées «Marche française» et «Tambour des Suisses», en usage sous les Valois dans les troupes françaises et suisses au service des rois de France, d’une batterie en rythme ternaire, devenue plus tard le pas redoublé, et d’une batterie binaire rapide, jouée «quand les soldats approchent l’ennemi de près», qui est le pas de charge. |

|

|

"Le tambour des Suysses faict un souspir aprez la troisiéme notte, et les trois souspirs a la fin: mais tout revient à un car les assiettes des pieds se font tousjours sur la premiere et cinquiéme notte." C'est le Colintamplon": A la fin du chapitre on trouve un dessin vantant la beauté des marches militaires: "ces modes de marcher au son du tambour sont belles, quand elles sont bien observées". Mais à sa vue, on peut se poser des questions : aucun tambour ne joue plus de cette façon depuis longtemps. Ce n'est pas une erreur du dessinateur car, sur d'autres gravures, on retrouve ce port du tambour. Ils devaient jouer d'une manière très différente de la nôtre. De plus, transmises par oral sur une longue période, certaines batteries très anciennes (on parle de Louis XIII), ne doivent plus guère ressembler aux originales. |

||

Le tambour est souvent utilisé comme moyen de communication. C'est au son du tambour que l'on « faisait annonce » dans les rues et sur les places au Moyen Âge. Dès de XVIe siècle, les batteries, composées de roulements de caisse claire, servaient à communiquer certaines instructions aux régiments d'infanterie européens. La communication par tambours fut utilisée pour communiquer sur les champs de bataille en Europe. C'est au cours du Premier Empire que la pratique du tambour s'est développée, notamment grâce aux grenadiers de la garde qui brillaient en la manière de battre. En France, la communication par tambours fut utilisée de François Ier (1515-1547) à la guerre 1914-1918. Sous François Ier, il devait y avoir 1 à 5 tambours pour mille hommes de troupe.

Le tambour qui avait pour mission d'assurer la transmission des ordres était appelé un tambour "d'ordonnance".

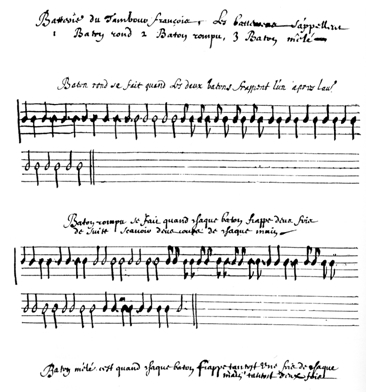

| Les diverses et nombreuses batteries avaient chacune une désignation propre et un rythme particulier qui les distinguaient des autres afin d'éviter toute confusion. Elles étaient exécutées, de pied ferme ou en marchant, par les tambours accompagnés de hautbois ou de fifres. C'est le Père Mersenne (1636) qui donne les premières explications sur le jeu du tambour: il précise les doigtés dits du "Bâton rond", du "Bâton rompu" et celui du "Bâton Mêlé" et indique les 8 batteries réglementaires de son époque:l’Entrée, la Marche, la double Marche, l’Assemblée, le Ban, la Diane, la Chamade et l’Alarme.

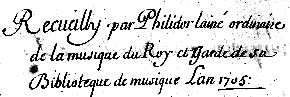

Les Bâtons: Sous le règne de Louis XIV, on connaît des partitions de tambours par le recueil de PHILIDOR l'aîné (1705) qui avait en charge la bibliothèque musicale royale. Il a, en particulier, noté des fanfares et des marches militaires composées, entre autres, par LULLY. Il y a dans le même recueil des marches de timbales et de trompettes à cheval, ainsi que des morceaux de trompes pour la chasse. On y trouve le recensement de plusieurs marches et batteries, accompagnées de fifres et hautbois. |

|

|

|

Le tambour devient l'instrument d'ordonnance de l'infanterie.

En 1754, " l'Instruction des tambours et diverses batteries de l'Ordonnance" précise un nouveau recensement des batteries, et tous les Tambour-Major y sont formés.

MARGUERY (père)(*), auteur de "l'Instruction des tambours et diverses batteries de l'ordonnance" datée de 1774, en définit le rythme de la façon suivante: « On doit toujours observer la même cadence dans les diverses batteries. Chaque pas faisant une seconde, ainsi on en fera soixante en une minute, mais dans la « Charge », qui sert au Pas Redoublé, on ira une fois plus vite; chaque pas ne devant durer qu'une demi-seconde, on en fera aisément cent vingt dans la minute ». Une fois définie la taille du "pas", on calcule donc rapidement le temps nécessaire pour parcourir une distance donnée.

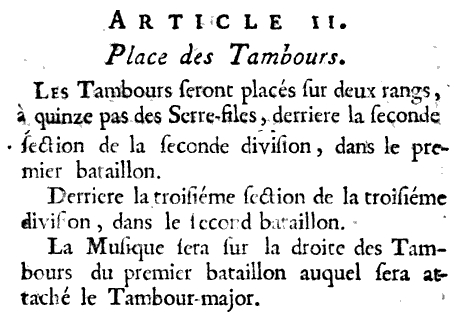

En 1776, on voit dans "l'Ordonnance du Roi pour régler l'exercice de ses troupes d'infanterie", que les Tambours ont une place réglementaire et sont à cet égard traités au même titre que les Officiers ou le Drapeau:

Jusqu'à l'adoption des instruments d'Adolphe SAX, le tambour est souvent accompagné par le fifre comme dans le "Pas redoublé aux fifres et tambours" ci-dessous. Les tambours et les fifres sont les instruments privilégiés des armées napoléonniennes du premier Empire.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

KASTNER dans son "Manuel Général de Musique Militaire à l'usage des armées Françaises", publié en 1848, explique pourquoi beaucoup de batteries ont été perdues: "Ce n'est guère que vers la fin du XVIIIème siècle qu'on paraît avoir songé à noter les batteries d'ordonnance du tambour; mais elles n'était point encore comprises dans les ordonnances royales réglant l'exercice et les manoeuvres des troupes. Aussi, la commission militaire chargée de la révision de l'ordonnance du 1er août 1791, dans son rapport au ministre de la guerre, rapport qui se trouve placé en tête de l'ordonnance sur l'exercice et les manoeuvres de l'infanterie, du 4 mars 1831, dit positivement qu'elle s'est occupée de faire noter les batteries au moyens de signes conventionnels, afin de les fixer d'une manière invariable. Toutefois, elle n'a point avancé une chose tout à fait exacte, en disant que les batteries n'étaient parvenues jusqu'ici que par tradition. En effet, si ces dernières ne figuraient point dans les ordonnances antérieures, elles avaient du moins été recueillies et notées musicalement dans quelques ouvrages spéciaux, notamment dans celui de Marguery père."

Une autre raison explique l'oubli de certaines batteries, pourtant très connues à leur époque : elles se transmettaient par oral, en utilisant des onomatopées car elles avaient été composées par des tambours ne connaissant pas la notation musicale. Les tambours utilisaient des onomatopées comme "fla", "ra", "fla ga da", on pouvait les chanter, de la même manière que des musiciens chantent les notes de leurs partitions. Ce mode de transmission était encore utilisé dans les années 1950 dans l'armée française, et la méthode des onomatopées persiste de nos jours.

Les batteries réglementaires se sont cependant généralement conservées.

Dans l'ordonnance du 4 mars 1831, la liste des batteries est la suivante:

N° 1. La générale.

N° 2. L’assemblée.

N° 3. Le rappel.

N° 4. Au drapeau.

N° 5. Aux champs.

N° 6. Le pas accéléré.

N° 7. Le pas de charge.

N° 8. La diane.

N° 9. La retraite.

N° 10. Le ban.

N° 11. La messe.

N° 12. La berloque.

N° 13. Le rappel aux tambours.

N° 14. Le roulement.

N° 15. A l’ordre.

N° 16. Le pas redoublé.

N° 17. Le pas de course.

N° 18. Halte.

N° 19. Marcher en retraite.

N° 20. Commencer le feu.

Il est précisé que les cinq dernières batteries sont à l’usage des tirailleurs.

Comment les tambours apprenaient-ils à battre ? Personne n'attendait d'eux des prouesses techniques. Les batteries d'ordonnance étaient simples et les instruments soumis à de telles contraintes climatiques en campagne qu'ils n'étaient guère aptes à une pratique artistique. Mais encore fallait-il battre à l'identique, de manière à permettre à la troupe de manoeuvrer en ordre et d'adopter l'uniformité de gestes propre au monde militaire.

L'ordonnance de 1831, qui incluait les batteries de caisse, utilisait un système de notation maladroit et simplificateur, voire rendant certains morceaux injouables (la diane notamment).

Un certain MARGUERY, sans doute de la lignée des tambours du Marguery du XVIIIème siècle (?), publie en 1833 une " Théorie pour apprendre à battre aux tambours suivie des signaux du tambour-major pour les différentes batteries, d'après l'ordonnance du 4 mars 1831". Il la signe "Marguery, Chevalier de la légion d'honneur, tambour-maître de la 11e légion de la garde nationale de Paris, élève et successeur de César, 1er tambour de France". C'est un ouvrage de poche, pragmatique, qui décrit la manière de battre la caisse au début du XIXe siècle. Cet ouvrage ne contient aucune partition mais uniquement des séries d'onomatopées: ta, da, fla, rat. S'il semble difficile de se faire une idée de ces batteries si on ne les a pas déjà entendues, la théorie de Marguery a le mérite de décomposer avec précision chacune des batteries les plus utilisées. Ce qui nous permet de nous faire une idée précise du niveau technique des tambours de cette époque: on y découvre par exemple que ces derniers sont "limités" aux ras de 4 et que les roulements sont généralement constitués de 7 triple croches, ne "montant" à 9 que lorsque le tempo se fait moins vivace...

En voici 18 articles:

L'enseignement du tambour, demeuré longtemps purement oral, ou reposant sur des écrits empiriques, est devenu méthodique et rigoureux depuis le milieu du 20° siècle (cf “Le Tambour d’Ordonnance", de Robert Goute).

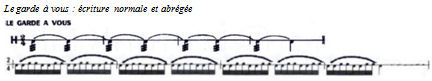

Dans les partitions d'aujourd'hui, , la couleur de la note donne la durée et sa position sur la portée indique la hauteur du son. Le tambour ne fournissant qu'une note, on a besoin que d'une seule ligne. La couleur de la note indique donc le temps qui sépare deux frappes de la peau. Une partition de tambour peut donc à priori se présenter de la manière suivante:

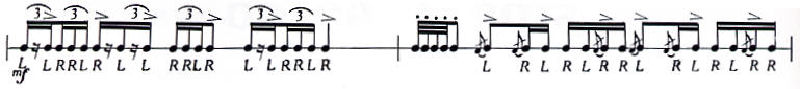

Mais il y a deux manières d'obtenir la même note, en frappant de la main droite ou de la gauche. Deux solutions sont visibles ci-dessous : Sur la première on peut voir, sous la note, la main à utiliser, (soit avec un dessin cercle ou carré, soit en le précisant par une lettre, ici l= left, r=right), et sur la seconde on a écrit la main gauche au dessus de la ligne et la main droite au dessous (méthode française):

Pourquoi la main gauche au-dessus ? La légende dit que les recrues, autrefois, connaissaient rarement leur gauche de leur droite. Comme, lorsqu'on joue du tambour, la main gauche est plus haute que la droite, on parlait de la main du dessus et de la main du dessous. Petit bémol à cette belle explication, dans d'autres pays, la notation est inversée...

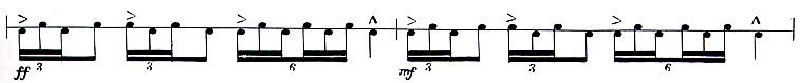

Il existe aussi une notation abrégée:

Lorsque le roulement est dit standard, il correspond à 8 coups, la noire étant à 120, sa durée est alors d'une demi seconde. C'est à dire qu'en une demi seconde le tambour frappe 8 fois la peau, et, en une minute, 960 fois. Si, toutes les notes sont indiquées en clair, la partition est toute noire et difficile à lire.

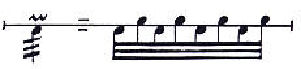

Le code de cette notation abrégée est simple :

-

Lorsqu'on barre une fois une ronde, une blanche ou une noire elle se transforme dans le nombre de croches correspondant à leur valeur. Si on les barre deux fois, elles se transforment en doubles croches. Si on les barre trois fois, elles se transforment en triples croches. Si on les barre quatre fois, elles se transforment en quadruples croches.

-

Une croche barrée une fois se transforme en 2 doubles croches, barrée deux fois en 4 triples croches et 3 fois en 8 quadruples croches.

-

La double croche barrée une fois se transforme en 2 triples croches, etc etc

Un trémolo (ou "mordant") au-dessus de la note abrégée indiquera que la note doit être exécutée en bâtons ronds et être attaquée "forte" à l'inverse des "Ra". C'est ce qu'on appelle des "frisés", et ils sont plus utilisés en percussion qu'en tambour.

On retrouve toujours les onomatopées dans la plupart des méthodes actuelles:

Ces sons ont été imaginés pour être facilement prononçables, mais ils n'ont rien d'officiel. Le TA (un coup), le FLA (un coup faible d'en haut et un fort d'en bas), et le RA (associations de 3 à n TA, dont le TRA est l'association de 3) ont été vus dans la méthode de Marguery. Ils donnent lieu à des associations mnémotechniques remarquables: un FLA précédé ou suivi d'un ou plusieurs TA devient le FLA GA DA, ou le RA TA FLA!

(*)Selon Th. BOUZARD, MARGUERY père serait un mythe. "Marguery père n'existe pas. Il est mentionné par Kastner mais il n'est pas publié de partition officielle en 1774. Le légendaire Marguery est repris à cause de Kastner par les Anglo-saxons qui travaillent beaucoup plus sur les répertoires de céleustique que les Français et ainsi entretiennent l'erreur. La seule et première partition officielle de batteries d'ordonnance est celle publiée en 1754 sous le nom de "Instruction pour les tambours" et qui entre en application en 1755. Les partitions sont de Bombelles. Cette partition reste la référence jusqu'en 1831. (Les tambours étant remplacés par les clairons)

Pour finir par la petite histoire:au XXème siècle, Olivier MESSIAN a fait son service militaire au sein de la Musique du 41ème R.I. à Paris. A l'époque, il était déjà pianiste et organiste mais ne savait jouer d'aucun instrument militaire. Cependant grâce à sa formation de percussionniste il fut affecté à la grosse caisse!

Mais il donna des leçons de musique à ses camarades et des leçons de composition à son Chef, le Lt Barbier, qui s’essaya alors à la composition orchestrale!