Instruments et Instrumentistes

Les sonneries et batteries d’ordonnance ne sont pas des musiques (bien qu’ils soient joués sur des instruments de musique), mais des signaux sonores. Les musiciens d’ordonnance sont d’abord des soldats, et généralement non des musiciens. Ils apprennent et retiennent les sonneries à l’imitation par un moyen mnémotechnique qui consiste à attribuer des paroles, souvent grivoises, aux mélodies.

Ne présentant pas d’intérêt musical, leurs partitions sont restées relativement à l’écart des études musicologiques et historiques malgré leur importance pour l’histoire et les traditions militaires.

Voici leur histoire:

| Préhistoire |

Dans les sociétés primitives, les combats étaient souvent précédés de cris ou chants destinés soit à s’encourager mutuellement soit à terroriser l’adversaire, mais dès que les armées s’organiseront il faudra transmettre les ordres aux différentes parties. L'existence de tambours est attestée depuis le sixième millénaire avant JC. |

||

|

Empire Romain

|

L'armée romaine est très hiérarchisée. Les signaux sonores sont des combinaisons de sons joués par :

|

||

| 1444 |

Au fil du temps, les instruments utilisés changent. L'usage de la trompette s'introduit dans les armées en 1444. |

||

| 1534 |

|

||

| 1588 |

L’Orchésographie de Thoinot Arbeaudonne la notation des deux batteries appelées "Marche française" et "Tambour des Suisses" (en usage sous les Valois dans les troupes françaises et suisses au service du roi de France), d’une batterie en rythme ternaire (devenue plus tard le pas redoublé), et d’une batterie binaire rapide, jouée « quand les soldats approchent l’ennemi de près », qui est le pas de charge. |

||

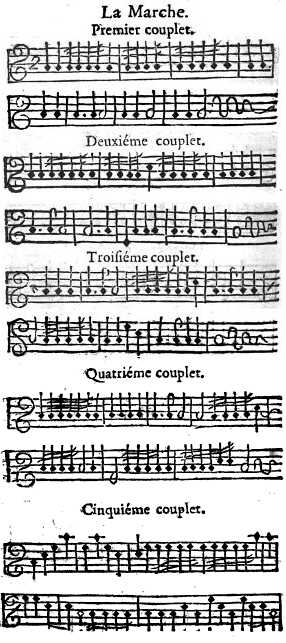

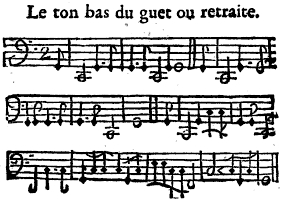

| 1636 |

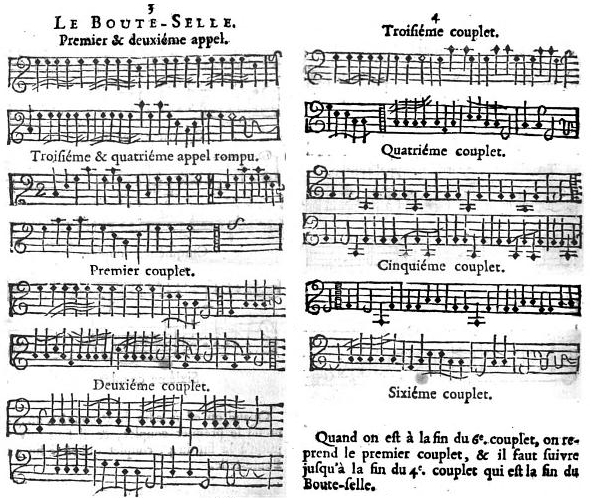

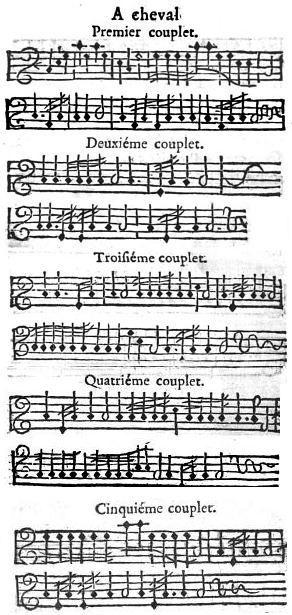

Les "bruits de guerre", c'est l'appellation ancienne des sonneries qu'exécutaient les Trompettes pour transmettre les ordres durant le combat. Le père Marin Mersenne, savant religieux, nous donne pour la première fois en 1636 dans son ouvrage « L'harmonie universelle », les sonneries et batteries en usage à son époque. Selon lui, les sonneries qu'exécutaient les trompettes de la cavalerie française étaient les suivantes:

Il indique aussi qu'il y avait huit batteries réglementaires dans l’armée française de son temps:

Le tambour dit "d'ordonnance" avait en effet pour mission essentielle d'assurer la transmission des ordres. Les diverses et nombreuses batteries avaient chacune une désignation propre et un rythme particulier qui les distinguait des autres afin d'éviter toute confusion. Elles étaient exécutées soit de pied ferme, soit en marchant par les tambours accompagnés de hautbois ou de fifres... Sonneries et batteries traduisent et transmettent les ordres sur le champ de bataille. Elles servent également à communiquer avec l'ennemi: les assiégés battent la chamade s'ils veulent parlementer. |

||

| 1651 | Le tambour-major, depuis l'ordonnance de 1651, commande à tous les instruments d'ordonnance du régiment. | ||

| XIIIème siècle |

C’est à partir du XIIIème siècle que date une certaine confusion entre sonneries de transmissions des ordres et musiques de marches. Un enregistrement ("Musique de la Grande Ecurie et des Gardes Suisses" par Thilo HIRSCH) offre quelques extraits de ces batteries d'ordonnance d'intérêt musical évidemment limité, mais d'une grande importance pour l'histoire militaire. En effet, cet enregistrement propose aussi quelques anciennes marches militaires, les toutes premières puisque Louis XIV est le premier à en faire composer pour ses régiments. Il va être rapidement suivi par tous les souverains d'Europe. Nous entendons dans ces enregistrements les sonorités de la trompette marine et du cromorne qui accompagnent le hautbois, les timbales, les fifres et les violons. Il s'agit des premières musiques de plein air. Jusque là, les instruments de plein air relevaient uniquement de la céleustique car, pour des raisons d'ordre public, les autorités évitaient les rassemblements de foules. Les armées constituaient l'indispensable exception (avec les pélerinages), et elles restaient en ordre grâce aux instruments d'ordonnance. Les fifres se joignent aux tambours pour accompagner les chants de marche comme "La marche deTurenne", "Auprès de ma blonde", "Marlbrough s'en va-t-en guerre" ou "Trois jeunes tambours". Les musiciens militaires forment deux catégories distinctes : le soldat, souvent recruté parmi les enfants de troupe, qui suit les unités sur le champ de bataille et le musicien professionnel, «le gagiste» engagé par le colonel sur ses fonds personnels, qui divertit l'état-major et reste à l'écart des hostilités. Dans le cadre des armées privées de l'Ancien Régime, la musique est un signe extérieur de richesse: Le grand Condé engage vingt-quatre violons au siège de Lérida ! Les musiciens engagés par le colonel portent sa livrée. Cet usage transparaît ensuite dans les uniformes des musiciens militaires toujours plus galonnés et décorés que ceux de la troupe. Sous le règne de Louis XIV, l'augmentation des régiments engagés menace le champ de bataille de cacophonie : aux tambours et trompettes se joignent les timbales de cavalerie, les hautbois des dragons et les instruments des régiments étrangers. |

||

| 1705 |

Les ordonnances royales fixent les instruments d'ordonnance et en limitent le nombre. En 1705, André Danican Philidor dit « l’aîné », compositeur et musicien de Louis XIV, en charge de la garde de la Bibliothèque de la Musique du roi, établit le recueil des batteries et sonneries militaires en usage dans l'armée. Ces partitions figurent dans les archives de la bibliothèque de la ville de Versailles. Mais il ne s'agit pas encore d'un document réglementaire. |

||

| 1754-55 |

Lorsque Maurice de Saxe généralise le pas cadencé (le pas lent, 60 pas à la minute), le tambour marque le pied gauche. Ce rythme aide les soldats à garder la ligne quand ils avancent vers l'ennemi et améliore la vitesse d'exécution des évolutions qui semblent ainsi moins fatigantes. Dans son ouvrage posthume, "Mes rêveries", il assène avec verve, au chapitre I article VI du tome 1: "faites-les marcher en cadence" avant de décrire le pas qu'il dit "des romains". Henri François Bombelles, dans son "Traité des évolutions militaires", décrit le pas cadencé (article VII), puis propose (article X) d'approprier les batteries à la cadence du pas et à l'indication de la simultanéité des mouvements des pieds. L'instruction du 14 mai 1754 note d'une manière neuve et habile les divers rythmes des batteries: les unes à soixante à la minute, les autres à cent vingt. L'ordonnance du 6 mai 1755 en détermine les signaux. C'est l'origine de l'art du tambour, qu'on a nommé la tympanonique. |

||

| 1768 | Le tambour-maître apparaît en 1768. Il ne commande que les tambours. L'enseignement du répertoire réglementaire est assuré par le tambour-major des Gardes françaises qui regroupe, à cet effet, ses collègues des régiments du roi, tous les deux ans, à Versailles. | ||

| 1754, 1764 et 1766 |

Développés par la suite jusqu'à devenir des airs de marche, les thèmes recensés par le père Mersenne ont servi de base aux sonneries correspondantes des ordonnances en vigueur sous Louis XV, Louis XVI et Napoléon 1er. Le résultat d'une révision générale des batteries et sonneries en usage dans l'Armée Française fut consacré par les ordonnances royales de 1754, 1764 et 1766. Le code des signaux sonores s'y trouva considérablement augmenté par rapport à la période précédente: Dans la cavalerie, les trompettes obéissaient au commandement verbal d'un officier. Le concours d'un timbalier devenait obligatoire et les instructions ministérielles prescrivaient de faire exercer les musiciens tous ensemble, en hiver deux fois par semaine et en été tous les jours où le régiment montait à cheval. Ces batteries réglementaires ne seront réactualisées que par l'ordonnance du 4 mars 1831, restant ainsi en service sous la Révolution et l'Empire. |

||

| 1792 | Lorsque la Convention, en 1792, dissout les musiques régimentaires, les musiciens du régiment des Gardes françaises ouvrent l'École gratuite de musique de la ville de Paris. Elle donne naissance, par la suite, au Conservatoire national de musique. | ||

| 1803 |

David Buhl compose les sonneries pour trompette, en se basant sur l'existant mais en améliorant la qualité musicale des morceaux. Malgré quelques modifications au fil des Ordonnances militaires, ce sont toujours à peu de chose près les sonneries de David Buhl qui sont en vigueur aujourd'hui. |

||

| 1831 |

Dans son instruction pour le tambour-major, l’ordonnance du 4 mars 1831 précise «le nombre des batteries est fixé à vingt, non compris les batteries particulières à chaque régiment» puis « le nombre des sonneries est fixé à vingt-six, non compris la marche particulière à chaque régiment» et énumère ces batteries et ces sonneries. Cinq batteries sont des batteries de tirailleurs. .Après la révolution de 1830, le roi Louis-Phillipe fait interdire l'usage du tambour qui avait servi à ameuter la population. Sans cet instrument, la conquête de l'Algérie va poser des difficultés au commandement des troupes. Le Duc d'Aumale aura l'idée de faire appel à un nouvel instrument: le clairon. En 1831, les corps de troupe furent donc dotés de clairons, et le chef de Musique Melchior composa un répertoire complet des sonneries règlementaires pour clairon dont la plupart étaient basées sur les rythmes des batteries de tambours correspondantes. Elles pouvaient ainsi être exécutées soit par les tambours seuls, soit par les clairons seuls, soit par un ensemble de tambours et de clairons, suivant les nécessités du service. |

||

| 1835 | L'ordonnance de 1835 adopte les sonneries de clairon composées par Pierre Melchior.

Il s'agit d'une date majeure de l’histoire de la céleustique car ces sonneries sont toujours officiellement en vigueur dans l’armée française (dans l’infanterie, bien entendu, puisque la cavalerie utilise les sonneries pour trompette composées par David Buhl en 1803). Cette ordonnance (complétée et mise à jour) sonne le début de l'âge d’or de la céleustique avec la constitution d’un répertoire considérable, avec l’adoption des instruments d’Adolphe Sax en 1845, et auquel vont participer les instruments d’ordonnance à travers les cliques (regroupement des clairons et des tambours). Ces nouveaux instruments permettaient de résoudre les problèmes de la musique de plein air révélés depuis l’exécution des marches militaires composées à la demande de Louis XIV. |

||

| 1845 | Adoption des instruments d'Adolphe Sax. | ||

| 1914-18 |

L’adoption de nouveaux moyens de transmission (téléphone et radio) va progressivement reléguer les sonneries d’ordonnance au cérémonial où elles sont cantonnées aujourd’hui. Depuis la grande guerre, on ne charge plus au son du tambour ou du clairon, comme il était de règle lorsque les troupes en formation de combat devaient évoluer sur le champ de bataille, et qu'il n'y avait pas d'autre moyen de transmettre les ordres. Toutefois les anciens de 14-18 ont conservé un souvenir ému de la sonnerie du cesser le feu du 11 novembre 1918. D'ailleurs le "clairon Sellier" devint un héros national, qui fut appelé durant des décennies à reprendre la même sonnerie lors de diverses cérémonies officielles à Verdun ou à l'arc de triomphe de Paris. |

||

| Aujourd'hui, les sonneries du cérémonial militaire sont toujours employées: comment concevoir une cérémonie sans ces signaux sonores qui en marquent les différentes parties à l’assistance et solennisent l’événement? |